おはようございます。群馬県高崎市の家庭教師、牛込伸幸です。

勉強は習慣化するまでが大変ですよね。机に向かうまでが難しい。逆に、そこさえ乗り切ってしまえば、あとは簡単。

そこで今回は「机に向かうコツ5選」をお届けします。これを意識すれば、楽に勉強習慣がつくれますよ^^

やる時間や順番を決めておく

「そろそろ勉強しなくちゃ」

晩ごはんを食べて、ソファでスマホを見ながらこう思ったとしても、実際に机に向かうのは難しいもの。

もう休憩モードに入っちゃってるから。

「この動画見てから」と思っても、おすすめにつられて見続けてしまったり。

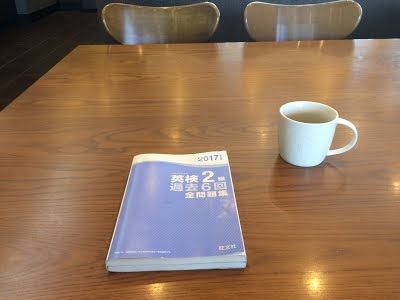

こうなる前に「晩ごはんを食べたら、コーヒーを淹れて、飲みながら勉強する」など、決めておくとうまくいきます。

ちょっと楽しい要素も入れるのがコツ。

特に「毎日同じ時間、同じ順番」にすると、楽に机に向かえます。

平日の夜は「同じ順番」がおすすめ。

学校(部活)→帰宅→晩ごはん→勉強→お風呂(休憩)→勉強という感じで「順番」を決める。

「時間」だとこうなってしまうかも↓

「8時から勉強しよう!今7時30分だから、30分動画見て…」

でも、結局スマホに夢中になってしまったり。

・・・

テスト前の休日は「起きる時間を決める」がおすすめ。

夜寝る前に「明日は7時に起きて朝ごはん食べて勉強しよう」と決めます。

とにかく自分がうまくいくパターン、ルーティンをつくりましょう。

やることを決めておく

せっかく机に向かえても「今日は何をしようかな?」と考えたら負けです(笑)

すぐに思いつかなくて、スマホに手が伸びたり、ベットに横になってしまうかも。

こうならないために、やることを決めておきます。

・・・

例えば、学校の授業の復習に「学校のワーク」を解く。

その日、授業があった科目の問題を解けばいいので、「何をしようかな?」と考える必要がありません。

受験生なら自分で決めた問題集を順番にひと単元ずつ解くのがおすすめ。

英数は毎日とか、平日3科目、土日は5科目など決めておけば、迷うことはありません。

もちろん、できる人は計画表を作ってください(これはまた別の機会に)

・・・

何でもいいんです。とにかく手を動かし始めることが大切です。

やっていくうちに「やる気」が高まって、没頭できます。

やる気が出るから勉強するのでなく、やっているうちに「やる気」が出るんですね(心理学でいわれる話)

「5分でいいからやってみよう」で行動しましょう。

ここまでの「やる時間・順番とやる内容を決めておく」がメインですが、以下、それをさらにパワーアップしてくれるコツをご紹介します。

机の上を片付けておく

せっかく勉強しようと思ったのに、机の上が散らかっていると、勉強を始めることができません。

マンガ本やお菓子の袋をどかさないと問題集が開けない。

こうしているうちに、気力をどんどん奪われます。

・・・

こうならないように、机の上は片付けておきましょう。

もちろん、ピカピカにする必要はありません。

問題集とノートが広げられるくらいに片付いていればOKです。

取りあえず机の上の物を床に置いてもいいです。

とにかく勉強を開始することが大事です。

スマホは音を切って別の部屋に置く

勉強していて、ラインの通知音が鳴ると、気になってしまうものです。

あとで見ればいいとわかっていても、どうしても見たくなる。それが人間です。

こうならないように、スマホは音を切って、別の部屋に置きます。

音を切っても視界に入るところに置くと、画面が光ったときに反応してしまいます。

音を切って別の部屋に置くことで、存在を忘れて勉強に集中することができます。

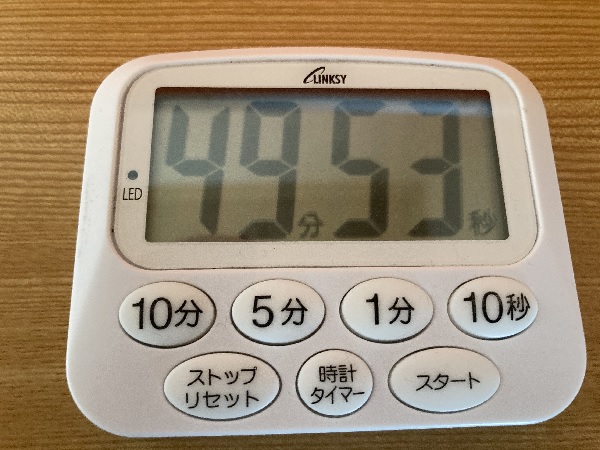

タイマーをセットする

問題集を何となく解いていると、ダラダラしがちです。

途中で脱線してしまうことも。調べ物のついでに、別のことをやっていた、なんてことも(なんでこんな動画見てるんだ!?)

・・・

こうならないために、タイマーを使います。

「この問題集を30分でやるぞ」などと決めて、タイマーをセットして、「ピッ」と押してスタート。

カウントダウンがほどよい緊張感をもたらします。

30分で終わらなくてもいいんです。それは設定時間が厳しすぎただけ。

タイマーを切って、そのまま今やっている問題を仕上げてください。

むしろ、その30分間、集中できたことが大事。

ぜひ試してくださいね。慣れてくると、適切な設定時間もわかってきます。

以上、机に向かうコツでした。

①やる時間や順番を決めておく

②やることを決めておく

③机の上を片付けておく

④スマホは音を切って別の部屋に置く

⑤タイマーをセットする

あと1つ、スケジュール管理用のノートを作ると最強です↓

応援しています^^ 牛込伸幸